ENTERTAINMENT明星新聞

《小小的我》易烊千璽飾演腦麻患者劉春和:「這個男孩的身體裡住著一個樂觀的靈魂。」

by 美麗佳人編輯部-更新

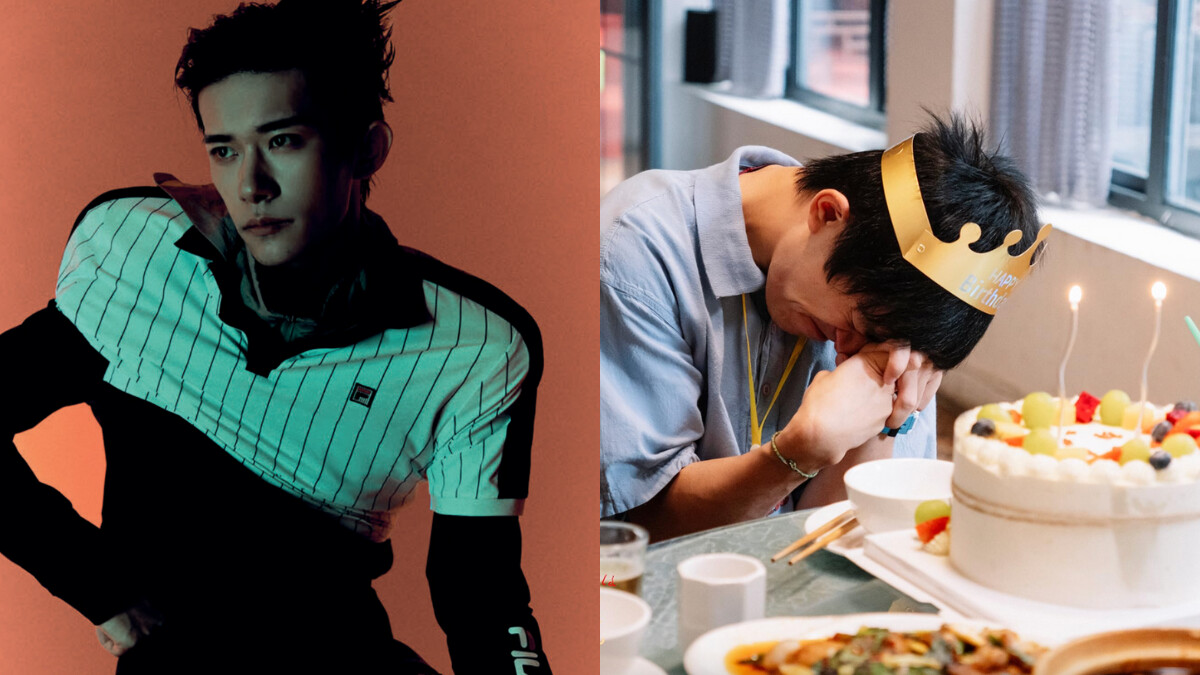

撰文/一毛 Photo / 攝影:NICK YANG(列表左圖)、《小小的我》劇照

不斷探尋邊界

出演《小小的我》時,易烊千璽注意到腦性麻痺患者因為無法精準使用唇部、舌頭等發音器官,導致在咬字上會出現問題,於是一直在尋找口腔裡最貼近這種發音的位置——「他們是發聲位置自己沒辦法調整,就處在一個比較尷尬的位置,可能有點像我們打哈欠或者說夢話或者打嗝時會引起聲帶震動那麼一下,就是那種很說不清道不明的地方,就得找。」他總是很愛找規律,也總是能很快地找到規律,像是某種天賦。或許正是這種天賦,讓他能夠與角色之間更迅速的建立連結,也讓他不斷拓寬使用自己身體的邊界。

每次進組拍戲,對易烊千璽來說都是最有效率的學習方式,也是讓他不斷了解自己的一種方法——「你不斷的在給,不斷的得到回饋,一遍一遍,一天一天,就會慢慢的在對跟錯之間越來越篤定,邊界一點一點地清晰。一開始可能還只是在適應、在試探,但就跟練習肌肉一樣,你做得多了,它自然而然就會穩定下來,你的邊界就會稍微清晰一點,但其實也不是真實的邊界,而是你想像中所看到的那部分視野的邊界。」

易烊千璽想起一位老演員說過,所謂的「打破自我」其實根本打不破,只不過是把自己視野裡能看到的邊界稍微打開一點,但身體上的邊界是無法打破的。「你打破了,就變成『精神病人』了。」易烊千璽深以為然,他不信奉使用「真聽真看真感受」與角色建立連結,而是像考古學家般對自我進行勘探,挖掘出自己身上可以貼近角色的特質。他曾將自己的表演方法比喻成一張「異形地圖」,稱這張地圖中包含了很多複雜的人格,每演一個角色,便會搜尋與角色重合的那一部分人格,再將其轉化到角色身上,可能有些人格是他自己都不曾察覺的。

「其實每次出組的時候都會慢慢意識到,角色的那些行為習慣跟我日常不太一樣,我出組時得反應一下,再進組也得反應一下。」每次進組,易烊千璽都以一種近乎「赤裸」的狀態,包裹上角色的皮肉,融合的結果究竟是好是壞,全部未知。但到目前為止,還沒有哪個角色踏入過他的「禁區」,讓他在自我認知上產生巨大的衝擊。「可能因為目前所有(演過的)角色的底色都是善良的。」他想,也許未來某一天,遇到一個純粹的惡人或者狠人角色,需要自己去配合一些心理動作,那有可能會帶來更加震撼的體驗。

「你想過飾演這類角色嗎?」「想呀,肯定都想。」當下最能讓他興奮的,就是表演中那些可以觸發自身邊界的時刻,只是這樣的時刻強求不來,只能等待。」

跟著詩歌飛來飛去

易烊千璽喜歡詩歌,大學時期,他拍攝一支廣告,廣告場景後面有一個書架,上面擺著一些道具書,他看到一本詩集的封面很好看,便拿起來讀了讀。導演看到後對他說,要是喜歡可以拿走,他就把那本詩集帶回了學校。有時候在課間,他會從抽屜裡拿出那本詩集來「瞄兩眼」。後來,因為拍攝電影《小小的我》,易烊千璽認識了患有腦性麻痺的詩人龔蘇,電影中劉春和寫給女孩的詩就是出自龔蘇之手。那段時間,易烊千璽經常在龔蘇的平台上讀他寫的詩,還送給過龔蘇幾本詩集,分享自己喜歡的詩人,其中一本,就是他當年在課間時不時「瞄兩眼」的詩集——保羅·策蘭(Paul Celan)的《暗蝕》。

如果說表演是在拓寬易烊千璽身體和視野的邊界,那麼詩歌就是在拓寬他想像的邊界。「以前腦子裡沒有經驗、沒有這些概念的時候,對於自己的那些胡思亂想可能會有點不篤定,也不知道該往哪個方向去,但是看到一些世界級的流傳到現在的好作品的時候,你就會受他們的啟發,更加敢於天馬行空了。」小時候,易烊千璽就愛做夢,剛演戲那時夢也做得多,而且都「特別飛」。這兩年夢做得少了,但因為有詩歌,他還是可以「飛來飛去」。

在這個快時代裡,易烊千璽依然保持著自己獨特的節奏,沒怎麼參與過短影音,沒怎麼看過「小帥小美」。參演《小小的我》時,他沒有去想如何設計出「高光鏡頭」來獲取更多關注,而是在成都一座寺院裡買了一條綠色絲線編織的手繩戴在劉春和的手腕上,因為覺得綠色是劉春和的人物色彩,「春和景明,這個男孩的身體裡住著一個樂觀的靈魂。」在易烊千璽看來,演員的表演應該是讓正在觀影的觀眾能夠記得住,而不是去考慮如何表演更有利傳播。

他不是不明白,這世界變化快。他知道這是一個快速收割的年代,卻還是想要慢慢燒製一把不鋒利的刀。

*本文節錄自《嘉人》2025三月號

延伸閱讀: