ENTERTAINMENT名人故事

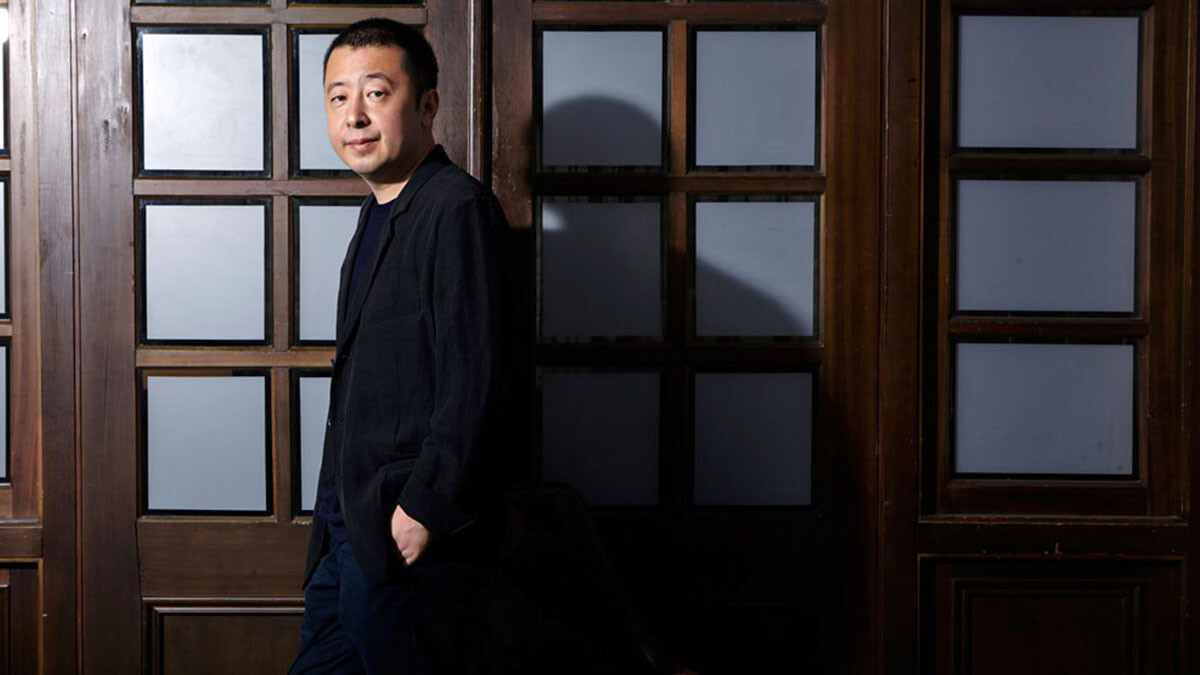

金獅獎、金馬獎大導演賈樟柯:「我拍的電影是沒有算計的。」

by 班維簫-更新

採訪撰文/甘立德 攝影/詹朝智

中國第六代導演中,賈樟柯算是起步較晚的一員,卻後來居上最具國際知名度,曾先後獲得威尼斯影展金獅獎、坎城影展終身成就獎等殊榮。相較於第五代,第六代導演基本上受文革影響極微,青少年時期正逢中國改革開放的重大變革,受各種新思潮、新觀念薰陶之餘,他們亦親身經歷了中國社會、家庭、人際關係因經濟制度轉向所產生的劇變與隨之而來的迷惘。這股探求繁華背後真相或代價的欲望,漸漸內化為他們創作的根源──偏好寫實風格,關注邊緣人物或草根百姓,敘事往往融入自身經歷。其中,又以賈樟柯這個山西汾陽來的「鄉下孩子」最貼近底層。

還原藝術本身的內涵

「我成長在中國電影掙脫文宣,從文化專制慢慢走向解禁的年代,」賈樟柯緩緩解釋,「很多人說,第六代是叛逆和反抗的一代,我個人的看法是,無論第四、第五或六代導演做的,都是面對真實世界,還原藝術本身的內涵。當然,過去還是會影響現在,看起來像是現在發生的問題,其實過去早就種下了因,兩者是無法斷裂的,只是我的敘事沒有像張藝謀或陳凱歌導演一樣回到過去。」對賈樟柯而言,「能觸動我的人、事,會自然萌發為一則故事,我拍電影是沒有算計的。」2006年《三峽好人》勇奪金獅獎之後,他想拍一部和服裝有關的紀錄片;「但製作人反對,要我繼續拍大片,我不管他,拿台小機器就拍了《無用》。我覺得導演像詩人,此時此刻想拍什麼就去拍,這是我個人的堅持。」

賈樟柯的內在包裹了無比細膩的情感,「愛情讓我第一次意識到競爭的存在,」他說,「也導致我一直對愛情裡的困難比較感興趣。」他很年輕便發現,傳統的觀念與現實的利益,會在一段情感之中產生許多障礙;「譬如,一對青梅竹馬的戀人,長大後一個去了北京或上海等大城市,一個人留在故鄉,地理空間的阻隔變成了現實的考量,儘管它可以被克服,但這種狀況確實無處不在,並扼殺了許多戀情。我沒有能力向世界呈現中國,揚名國際也不是我拍電影的重點,我只是單純地想把自己曾經歷的、自己了解的生活和人透過電影說出來。哪天故事說完了、交代清楚了,就可以改行做別的事情。我常開玩笑說,我拍電影像清倉,又像把壓在心頭的石頭搬走,雖然國際認可不是我的目標,但讓我搬得更加自信、更加有力量。」

《山河故人》的向度延伸

與2006年的得獎作品《三峽好人》相較,賈樟柯在近作《山河故人》裡放入更多個人的經歷,情感勇於外露,關注的面向亦從基層延展到新富階級與海外移民,時間跨度拉長至廿多年。「拍完《天注定》的時候便決定拍《山河故人》了。」他回憶道。「拍片和年齡狀況有一定關聯,當時的我大概43、44歲,到了懂事的年紀,所以想拍一部時間跨度比較長的電影,講述人在生命過程中必須經歷的感情。」他透露,片中女主角父親去世那一幕,是他個人經歷的投射,也是個人情緒的消化;「父親在世時總有依賴心,感覺自己還是個孩子,父親去世,我才變成一個相對成熟的人。如何面對生離死別這些生命裡無法逃避的東西,確實是人生的功課。」

上映後,《山河故人》在中國大陸的評價兩極,喜歡的人讚他愈來愈收放自如,不喜歡的人指責他叛離了獨立製片與藝術片的精神,作品日益商業化;「我希望有部電影能與觀眾發生更多情感的共鳴,講直白一點就是通俗。做前幾部時不希望情感太氾濫,否則會淹沒某種理性的光輝,往後應該不會拍太多這樣的電影。以前是用一種追求極端的衝動來拍戲,會顧及電影語言風格,避免某些運鏡方式,形成一種影像的潔癖。現在的狀態更放鬆,想用什麼鏡頭就用什麼鏡頭,價值觀更隨遇而安,企圖心淡了,也不關注別人怎麼看我,變成自己拷問自己,和自己相處的時間變長了。」他甚至想拍情色片!「《踏雪尋梅》的劇本已完成14、15年,但想在中國大陸拍這類型電影,資金調度、演員等等都會是問題,可惜這個劇本了。」

挑戰武俠《在清朝》

延宕多時的武俠片《在清朝》預計2020開機拍攝,賈樟柯說「武俠動作具有魔力,而拍古裝片彷彿挖掘我自己的古代記憶。我的家鄉汾陽城完好保存了大量明代建築,我小時候基本上是生活在明代建築裡,除了自行車沒有其他交通工具,一天的時間感很漫長,對外的距離和古人很像,和今天的壓縮大不同,很符合我對古代的想像。」現階段的賈樟柯除了拍片,還開設公司投資商業片,成立非學歷的電影人才培訓學校,架設短片播放平台;「企業和公司經營是另一種思維模式,不能像拍電影一樣任性,我會很小心分開。創作是我精心保護的一塊領土,不可以讓其他想法占據。就算商業片,我也要拍好看的、值得看的商業片。」

延伸閱讀