FASHION風格專題

來聽為自己買訂婚鑽戒的幾位千禧世代女性的故事!婚戒論性別主義?

by Kate Tu-更新

Edit/Kate Tu Text/Kristin Canning Photo/DR

當 Lauren M. 和她現在的丈夫決定結婚時,他們拋棄了幾項傳統——其中,包括,關於誰應該為她的結婚戒指買單的社會「標準」。當時,31 歲的作家兼編輯的 Lauren,年收入大約落在 9 萬美元,而她的伴侶年收入不到1.3萬美元。這種薪資差異促使她買下自己的婚戒,這是她喜愛的一枚低調的售價 500 美元戒指;其風格感覺更像是「她」,而不是華而不實的物品。

Lauren 很樂意購買自己的戒指。她的家人?不見得。她的父親尤其持懷疑態度。 「他說的第一句話是,『我只是想確保他能照顧你』。」她回憶道。她知道父親的意思是經濟上的,並且是出於關心好意,但她覺得她必須捍衛他們的處境。她說,她的伴侶是世界上最貼心的人;也許他目前無法在經濟承擔所有,但在情感上完全支持著她——這對她來說,意義比起金錢更為重大。

購買訂婚戒指的女性人數,從7%增長至 14%,且其花費金額比男性消費者高出約 33%

儘管如此,她父親的評論仍然存在。時間久了,也讓她開始質疑起自己買戒指的決定.。她說這適合她目前的生活方式——作為一名數位游牧者,她不想穿著讓她擔心可能會在旅行途中不小心丟失的衣服——但當然,她期望收入在未來能夠升級。現在,她仍然覺得必須淡化自己是這段關係中主要經濟來源的這一事實,尤其是在向那些帶著「有色眼鏡」的人介紹丈夫時。

Lauren 是這些比例持續成長的年輕女性中的一員——她們比伴侶賺更多的錢,因此,她們很自然地承擔起了訂婚戒指購買者和財務提供者的角色。雖然人們不會在社群上公告這件事,但根據調查,近年,購買訂婚戒指的女性人數,從7%增長至 14%,且其花費金額比男性消費者高出約 33%。

薪資差距仍然是一個非常現實的問題,但Z世代和千禧世代女性的薪資差距其實正在縮小,根據皮尤研究中心(Pew Research Center)的數據,美國22個城市的年輕女性的收入與同齡男性相同或更高。這可能是因為女性,尤其是Z世代和千禧世代,獲得大學學位的比例高於男性同齡人,這使她們在一生中賺得更多。年輕女性放棄或延後生育的比例也逐漸攀升,這有助於維持收入穩定。

以上對於女性的經濟獨立來說是好消息,但對於相信在異性戀關係中,男人應該賺更多錢,並且能夠為他的伴侶買得起漂亮訂婚戒指的人們來說,這有點複雜。

「我有一些女權主義者朋友仍然會說,『他應該是那個買戒指並向我求婚的人,』」威斯康辛大學斯托特分校(University of Wisconsin-Stout)婚姻與家庭治療計畫(Marriage & Family Therapy Program)的執照臨床治療師兼副教授 Candice Maier 博士說道。 「有一種極其根深蒂固的父權觀念,認為女性不是追求者;她們應該被追求,而戒指(被贈與)就是其中的一部分。”

在 Reddit 和 Quora 上,貼文標題為「對新娘購買自己的訂婚戒指有何想法?」以及「有人買過自己的訂婚/結婚戒嗎?」諸如此類的問題比比皆是,女性們都在糾結這是否合宜,以及這對她們和她們的伴侶意味著什麼。人們對於誰應該購買戒指這件事有著莫名執念。

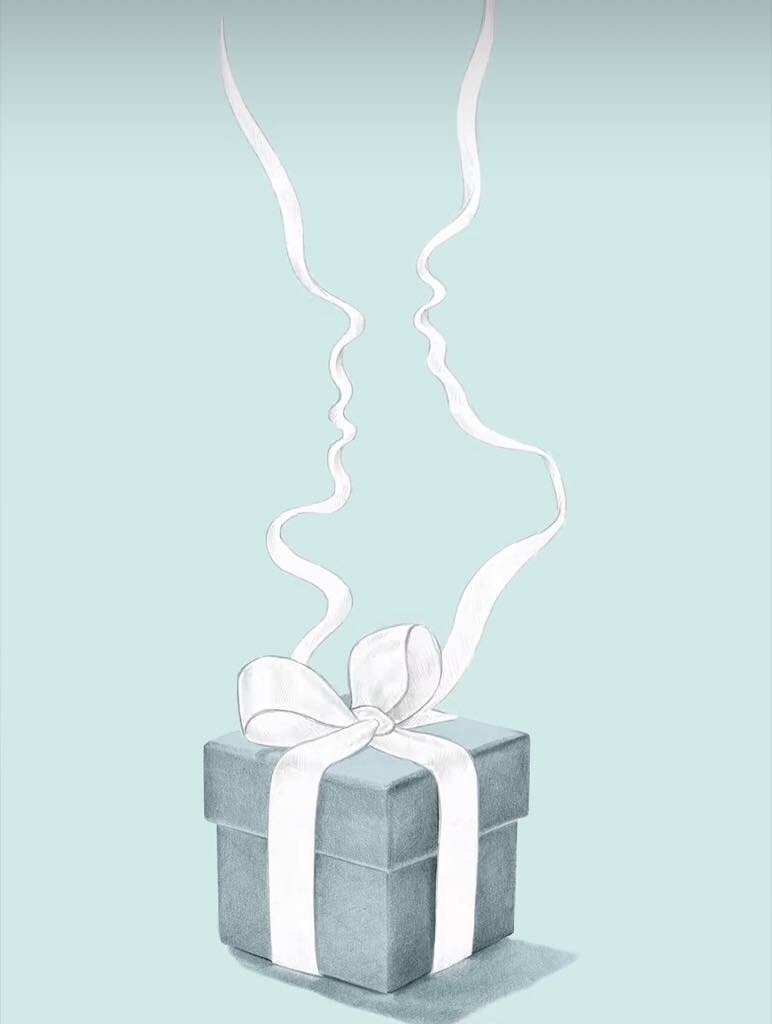

戒指象徵著愛情,以及毫不浪漫的所有權、服從和商業合約?代表了男人的經濟犧牲和結婚意願?

要了解這些信念的來源,有必要研究訂婚戒指的歷史:根據美國寶石學院(GIA, Gemological Institute of America)的說法,訂婚戒指的歷史可以追溯到古羅馬,當時佩戴由骨頭和燧石(flint)等材料製成的戒指象徵著愛情,以及毫不浪漫的所有權、服從和商業合約。在850年,教宗尼古拉一世賦予訂婚戒指更現代的意義,並宣稱它們代表了男人的經濟犧牲和結婚意願。

但直到不到一個世紀前,常見的訂婚儀式才開始涉及了貴重戒指的交換。 1800 年代末,隨著更多鑽石在南非被發現,擁有這些礦場的實業家,透過創建聯合礦業有限公司,控制鑽石供應並制定分級和行銷策略以穩固寶石的稀有性和力量。1940 年代,「鑽石恆久遠」(A diamond is forever)行銷活動的推出,似乎暗示著男人得花費一個月(或更多)的工資為未婚妻購買鑽石訂婚戒指,才是充滿愛意婚姻的保證?

了解戒指的歷史和行銷,可能會讓典型的訂婚戒指顯得不那麼有吸引力?但對許多人來說,對傳統求婚和金錢動力的渴望在某種程度上仍然存在。

當 Dana S. 和她的男朋友準備結婚時,他買不起戒指(經濟不夠穩定)是一個主要障礙。住在紐約布魯克林的 Dana 不情願等到她的伴侶的經濟狀況有所改善。她有一個時間表——她 27 歲,真的想在 30 歲之前結婚——而且她決心實現這一目標。她當時的男友 24 歲,是一名音訊工程師(audio engineer),時薪 10 美元。她在一家網站擔任研究員,年薪 45,000 美元。

在這一段非「教科書」的性別角色關係中,試圖提出典型求婚的期待卻讓她感到壓力。錢是一個無所不在的問題。她的收入也不是很多,但她無法放棄傳統訂婚(鑽戒/婚戒)的想法。 「我有一種老派的心態,認為事情應該平分或由男人照顧,儘管他尚未負擔得起昂貴的東西,但我認為他有想為我付錢買戒指的那份心意。」

她和男友 google 搜尋「白色藍寶石」(white sapphire),這種寶石看起來像鑽石,但價格便宜,並向父母要來了可以重新運用的家族傳承寶石。她說:「我們想了各種方式,既符合婚禮傳統,同時又能以一種適合我們的方式進行。你從小就習慣了想要擁有一枚大克拉寶石戒指的概念。」

最終,Dana 得到了一顆她曾祖母重新鑲嵌過的鑽石,她的男朋友以分期付款(layaway)支付費用。 「我自己精心策劃了它,它在任何方面、形狀或形式上都不是傳統的或令人驚訝的。我知道很多人看著我的戒指並很輕易做出判斷。這會讓我感到不自在。我的朋友還會開我丈夫的玩笑。」

當女性在一段異性戀關係中成為主要經濟提供者,購買訂婚鑽石戒指是否為這兩人帶來更大的困擾?

隨著社會轉向性別平等,女性和男性在關係中陷入了父權制/父系社會的陷阱,這大多是藏在潛意識中,但對雙方都造成了傷害是易見的事實。社會學家、米德爾伯里學院(Middlebury College)性別、性行為和女權主義研究教授、《愛情公司:約會應用程式、盛大的白色婚禮和追逐幸福的永遠》(Love, Inc.: Dating Apps, the Big White Wedding, and Chasing the Happily Neverafter.)一書的作者 Laurie Essig 博士這樣認為。特別是對於 Z 世代和千禧世代來說,他們是「第一代必須在現實生活中應對的人。他們的首要任務是做出真實轉變。」因此,許多女性對於購買訂婚戒指猶豫不決,即使從邏輯上來說,由高收入者來負擔是合理的。我們尚未成功建立新的浪漫願望、理想,以適應當代許多夫婦的財務安排的現實。

Pacific Stoa Financial Wellness 的財務教練 Hanna Morrell 表示:「這些刻板性別角色具有極大的毒性,即使夫妻關係非常密切且能夠溝通,它們也可能會潛入其中。」「當男性收入減少時,他們會覺得自己的自主權被剝奪了,他們可能覺得自己“不像個男人”,或是有類似的發言,而女性則不知該如何回應此類的爭吵。」

任何事情都不應該純粹以女權主義的名義去做。但也不應該以傳統的名義做任何事。

有能力養家活口的女性,有時還是得承受在經濟上表現出色所帶來的種種壓力,同時也要保護男性伴侶的自我。沒有誰想貶低誰,「為什麼擁有一個比你賺得更多的女性伴侶會感到尷尬呢?這對每個人都有好處。但在父權制的條件之下卻不是這麼一回事。」Laurie Essig 博士說。

當男性失去這種自信或權威時,似乎傾向於以其他負面方式重獲權力,例如不承擔家務等。即使女性收入較高,她們仍願意或傾向於比男性伴侶承擔更多的家庭照顧責任。這也可能是為什麼許多女性儘管有女性主義意識形態,但仍想要一個能賺更多錢的伴侶。想要一個高收入的伴侶並不會讓你成為「壞女權主義者」。你可以將其視為父權制資本主義社會的生存策略。如果這是你想要的。

於是,我們迎來了「第三波女權主義」,它的美妙之處在於它關乎選擇。如果你想成為全職媽媽,如果你想要被浪漫求婚,為何不?任何事情都不應該純粹以女權/父權/或任何主義的名義去做,同理,也不應該打著維護傳統價值的旗幟做任何事情。

鑑於我們透過父權制的視角進行社會化,有時很難確定什麼是真正的偏好,什麼是厭女刻板印象所塑造的。 所以,你必須謹慎面對選擇,質疑它、審視它,揭示你的內心慾望和根源,然後找出真正適合你的,以獲得令人難以置信的自由與解放。

「第三波女權主義」,它的美妙之處在於它關乎選擇。

Émilie Gille 是一位住在田納西州納什維爾的 28 歲女孩,她與丈夫分攤了大約 3,500 美元的訂婚戒指費用。當他們決定結婚時,他已經是博士學位了,年薪約為 25,000 美元,而她從事公共關係工作,年薪為 55,000 美元。 「說出『這是我喜歡的戒指,我想讓你給我買』這句話讓我感覺很奇怪。『他必須買下它才能證明他想和我在一起』,這概念很過時。」

Émilie 和她的丈夫對於分攤訂婚戒指的費用並不後悔。他是韓國人,他們的文化差異或許是使整個過程變得更加容易的原因之一。這幫助她認識到,對戒指價格及誰買單感到緊張,也許是一種獨特的美國式焦慮。

Lauren 也表示類似的看法。另外,值得探討的是,當她第一次開始與丈夫分享收入時,她發現自己想要監督他的支出。「如果他想在機場買一杯 8 美元的拿鐵咖啡,我想說你不能喝。但如果角色互換,我會毫不猶豫地花他的錢。」這或多或少揭示了整體社會看待不同性別傳統的挑戰。

另一方面,來自德州奧斯汀的 35 歲 Naomi Clarke 在訂婚時,她花費大約 3,000 美元為自己買下戒指,並幫另一半買了只腕錶。「擁有一枚戒指更多的是象徵我們的承諾,而不是履行傳統或法律義務,我們都欣賞佩戴代表我們關係的物件的背後意義,但它不必遵循任何標準。」Naomi 從事人力資源工作,收入略高於她擔任軟體工程師的丈夫。她表示略高的收入並非促使購買的主因,她只是單純想做這件事。

「這從來不是關於誰應該購買它,而是關於什麼適合我們。」

我們需要聽到更多像 Naomi 這樣的故事——突破性別角色的界限。女性主動求婚不少見,例如,《六人行》(Friends)的莫妮卡和《慾望城市》的米蘭達,但我們需要更進一步。我們應該要能看到那些收入高於伴侶的女性們,為自己有能力購買自己的訂婚戒指而覺得正常和感受到善意。

Naomi 還買了一對結婚對戒(韓國傳統),「我喜歡我們在平等的基礎上,討論結婚成本的分攤,無論誰賺更多的錢。」 Lauren 仍然在反覆思考自己是否錯過了傳統求婚。但最終,擁有能提供情感安全的伴侶才是她的首要考量,而她的丈夫以一種其他男人從未提供過的方式讓她感受到愛。自從他們相遇以來,即便另一半的經濟能力不那麼出色,但她為自己買的戒指卻閃耀著永恆光彩。她從不隱藏真相。而她的家人也開始學習欣賞它和他們兩人為自己定義的關係。

「我的戒指代表了我如何突破傳統派的婚禮藍圖,以用對我和我的伴侶有意義的方式進行婚禮,我並不因為採取不同的做法而感到羞恥。」只要是對的人事物,便會為你帶來幸福美好的感覺。

本篇原文出自美國版《美麗佳人》

延伸閱讀:

- 婚戒怎麼選?卡地亞對戒、Tiffany結婚戒指...14個品牌Top.1推薦!

- 鑽戒怎麼買?訂婚跟結婚戒指不一樣?鑽戒5大常見問題與推薦 (附售價

- 盤點LV首次推出的結婚對戒+鑽戒!經典Monogram星形與花卉圖案變鑽石