LIFESTYLE深度聚焦

臺灣精品「Kamaro’an」交織在文化脈絡裡生命故事,以阿美族工藝譜寫生活之美

by Sky Chen-更新

編輯/陳純純 採訪撰文/Charlie Lee 攝影/David, too

來吧來吧,就這樣住下來吧!

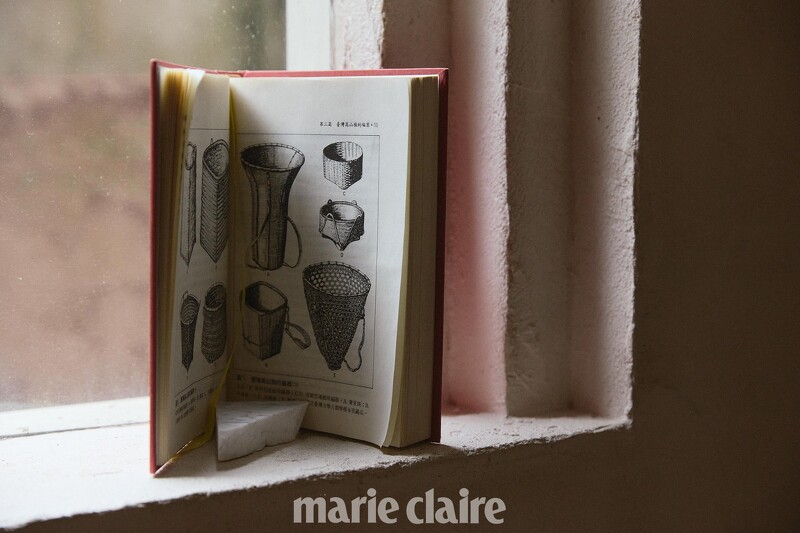

採訪的那個週末恰好是「Kamaro'an」與丹麥多元生活品牌 Frama 聯合快閃的日子。隨處可見的工藝品與古老文獻書籍,交錯在木製的架子或長椅上,整個工作室給人一種幽靜的氣息,揮別了外頭大街上的繁忙,讓每個到訪門店的人們,有個空間可以靜下來,好好了解產品的故事與淵源,呼應品牌名稱在阿美族語中「住下來吧」的意思。

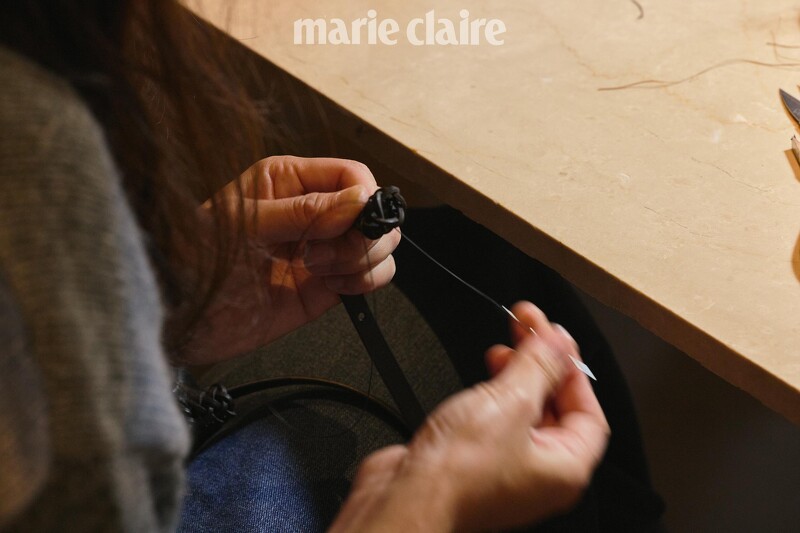

每個創作者開始創作的原因都不太一樣,有些人是從小就對設計充滿興趣,有些則是在某個瞬間發現了自己的熱情。Imay 放下手中的針線,侃侃而談:「我好像從以前就滿喜歡自己做東西的。因為我們有販售商品,看到客人如何去使用它們是一個上班的動力。另外一個目標,就是我要在老的時候累積很多作品,成為那種『年輕人有任何疑難雜症都可以來問我』的那種人。」他笑說:「所以就會促使你一直去學習。希望有一天我的作品也能被收藏家收藏。就會一直去做。」

「我覺得應該是可以認識不同文化的工藝師吧!你也許會很好奇,他們每天做一樣的東西不無聊嗎?然後想,那我也可以成為那樣的人嗎?」Nacu 表示:「我也很喜歡看他們的手。他們的手都是有故事的,看得出來是很用力在做某個東西,我覺得這是很迷人的事情。跟他們交換心得的時候很有趣。你可以從他們分享的過程得到回饋跟反思,對我來說這是推動我繼續的動力。」

延伸閱讀:

閒話家常就是動力來源

當我們提起靈感,往往會想到一些大師創作、美術參考等等,但更多的時候,最真摯的靈感其實是來自我們最熟悉的地方,像是家鄉的土地、日常的習慣,甚至是某個童年記憶中的角落。在設計的過程中,這些細膩的文化印記,或許會不小心滲入作品裡,成為風格的一部分。也許是一片曾經奔跑過的山林,一場傳統祭典的熱鬧場景,或是某種老家的氣味與色彩,影響創作也為作品注入一絲熟悉的溫度。

「我們在開始做設計之前,會先做田調或文化紀錄。比較像是先有了自己的資料,再從中去看可以發展出什麼東西。」雲帆笑說:「設計發展大概是這樣,但在製作時會想到什麼,這就要問他們了!」我望向右邊的 Imay,他指了指我身後的一顆燈:「有時候在編浪草燈的時候,心情會很好,因為它長得很像海浪;還沒修剪的時候,放在地上又很像一顆海膽,就覺得滿好玩的。有時候看到皮革很整齊的時候,也會有些好看的畫面出現在腦中,就是一些小小的事情啦。」

「我們在編織的時候,很常無意間想到什麼話題、故事,或是有回部落的話,就會一邊編織,一邊分享故事。」Nacu 分享:「做這種東西(編織)就是很日常。以前他們也都是坐在家裡外面聊天,專心地做好自己的事情。」Imay 點頭補充:「以前他們在勞作的時候,都會用唱歌來緩解勞累,因為重複做一樣的事情其實是會疲憊的。那我們就會聽音樂,有點類似那個概念。」Nacu 接著:「就是聊天啦!很像部落的婦女,因為他們也很愛聊天,嘰嘰喳喳的!」Imay 說,他們工作時的聊天內容都是很瑣碎的事情,像是今天煮了什麼、吃了什麼。雲帆則在一邊打趣地說,他們聊得越起勁,手動得越快,編織起來更有效率。「比自己單獨做更有動力!」

生活經驗的時空累積

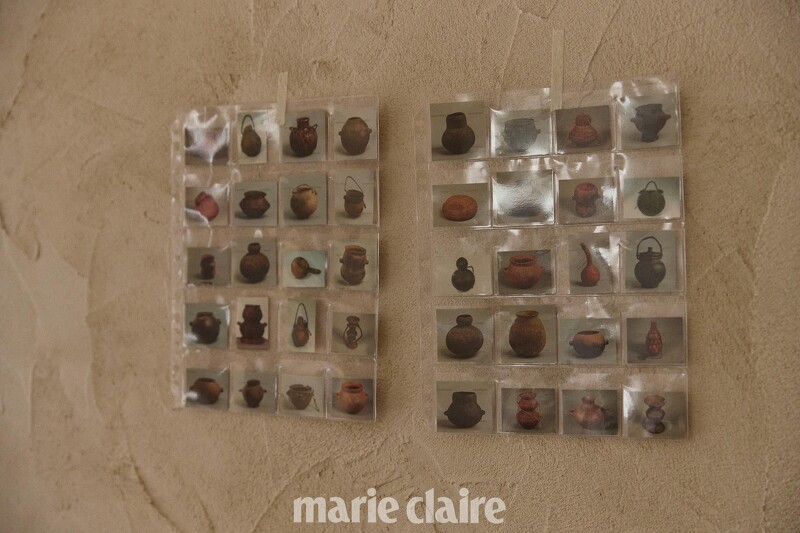

對不少人來說,包袋是一個私密空間,不論是每天隨身攜帶的必需品,還是隨手放進去的一封信、一個小紀念品,它不只是裝載物品的容器,更承載了個人的習慣與期待,像是一個無法被衡量的宇宙。而在設計時,不曉得工藝師們是否也會思考空間的層次,或是如何在有限的範圍內創造更多可能性?雲帆思考了一下:「我們自己比較常討論時空吧!因為做東西很常跟以前的時空交錯。大部分都保留了原形,編織的技法會有些新舊、有趣的材質交錯,就會有種時空交疊的感覺。時間就像不同維度的空間。」

「我們的包就是設計出來要被使用的,已經為它們有一種狀態了。像這個便當包(編織方包),沒有金屬連接的上下蓋設計,就是早期上山裝食物跟便當用的。當然現在我們不會拿來裝便當,可是你可以拿來裝你日常的東西,希望沿用物件的精神,賦予另一種想像,讓它們繼續被使用。」Nacu 也說,所做的設計基本上都是他們日常生活中會用到的物件,像是藤器或一些家用器皿,在創作時就是很自然地讓這些生活記憶灌入,並非刻意為之。Imay 接著繼續說:「我覺得製作時,最大的連結是跟我們的生活方式有關係。像我跟 Nacu 都會回部落參與事務,我覺得是因為有這樣的連結,在製作時更有力道,而不是只有工藝本身的技術。」

把土地故事編進包裡

「Kamaro'an」的作品總帶著一種獨特的氣息,像是能把土地的故事悄悄編織進設計裡。如果要選出一件最能代表他們對這片土地情感的作品,Nacu 說他會選輪傘草編織,因為那是他第一個學習的作品,當時就在自己家做的,是他探索文化與手工藝的開端。雲帆則分享,自己很喜歡草木染系列,利用薯榔、檳榔等天然植物染色的編織包,依照季節、溫度、太陽日照等製作時間當下的因素而有不同的效果,讓每一顆包包都成為一則獨立的故事。

未來「Kamaro'an」會把亞洲人熟悉的米食文化放入作品中,再把他們收集到的資料或器物,整理成小冊子、展覽推廣出去。而花蓮的工作室,則會慢慢茁壯成一個文化的聚會所,擺放古書、資料,以及團隊在做田調時搜集到的物件,讓每個對島嶼、海洋或原民文化有興趣的人們,都能更方便地接觸到這類文獻。

工作室裡的討論還在繼續,氣氛輕鬆又帶著思考的重量。對「Kamaro'an」來說,創作從來不只是設計物件,而是一種與土地、文化、人群連結的方式。他們不急著定義自己的邊界,而是希望透過材料、技法和故事的交會,讓每件作品譜出自己的故事。

本次受訪者為品牌設計師雲帆,以及兩位阿美族的工藝師,分別是來自花蓮豐濱鄉港口部落的 Nacu Dongi,從小在大自然和海洋的環境中成長,深刻影響了他的生活與文化,以及來自花蓮縣豐濱鄉靜浦部落的 Imay‧Apong(伊麥‧阿蹦),目前是實習海女,並與 Selal 共同學習部落生活。

Kamaro'an

106台北市大安區新生南路三段11巷2號

www.kamaroan.com/posts/ss25-rice-fields

延伸閱讀:

- 獨家專訪|走進瑞典設計師 Gustaf Westman 的工作室,用設計訴說日常生活的幽默可愛

- 獨家專訪|巴黎聖母院禮拜椅設計師 Ionna Vautrin: 「設計是回應問題的解答」

- 獨家專訪|巴黎人氣餐酒館「Early June」:匯集全球主廚駐店創作與自然酒共譜美好的初夏回憶