LIFESTYLE藝術

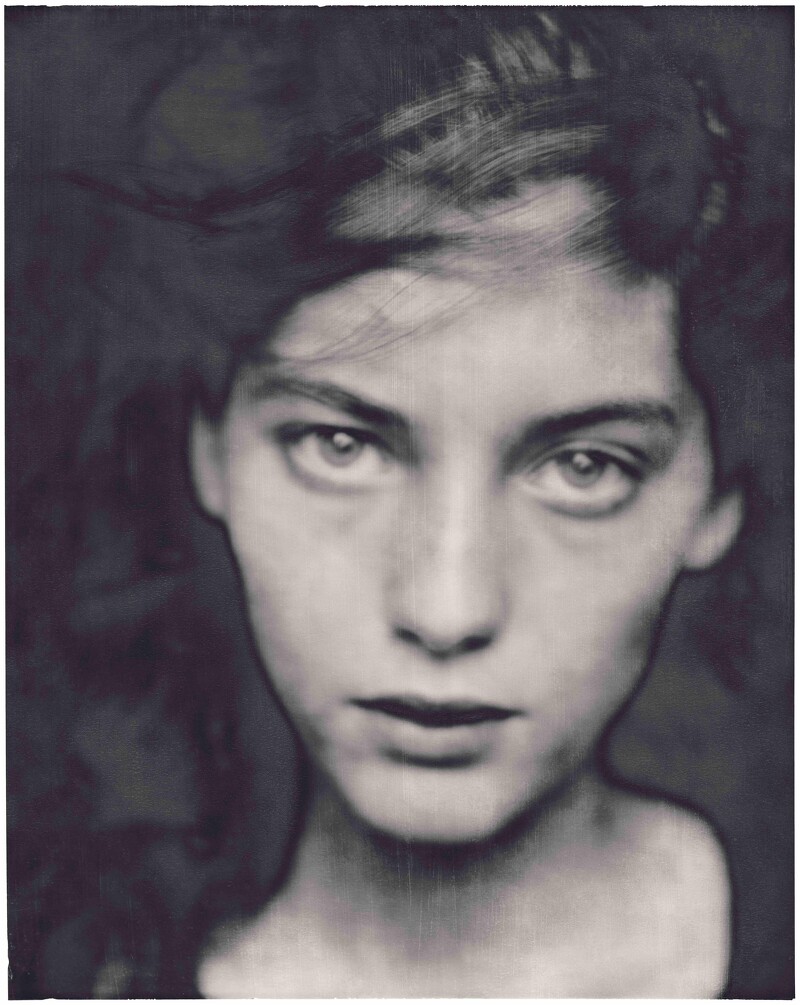

專訪|拍立得時尚攝影 Paolo Roversi:攝影是煉金術,可以凝結時間

by Cicely Hu-更新

編輯/胡庭箴 攝影/Paolo Roversi 採訪撰文/Galia Loupan 翻譯/Christine Lee

「我喜歡帶點神祕感的照片,不一口氣把話說完,不立刻自我揭露,而是帶著迷離奇幻的距離感。」

走進巴黎時尚博物館,回味由 Paolo Roversi 拍攝的一張張標誌性的經典面孔:山本耀司、Comme des Garçons、Galliano、Alaïa、Kate Moss、Naomi Campbell、Guinevere Van Seenus、Inès de la Fressange、Natalia Vodianova⋯⋯。這些傳奇人物全都曾經走進神祕的 Studio Luce——位於巴黎第14區寧靜鵝卵石街道上的低調建築。在這我們和 Paolo Roversi 一起回顧他的年少時光,以及與《Marie Claire》的緣分。

你在展覽中提到,與 Marie Claire 的首次合作對你來說非常重要,當你在1977年接到那通電話的當下簡直「雀躍不已」⋯⋯

當時,《Marie Claire》的老闆是傳奇人物 Claude Brouet,也是我最早合作的時尚雜誌之一。我在1973年到巴黎闖天下,幾乎沒什麼人脈。我為《Marie Claire》拍的第一個重要系列作品,正是使用20*25拍立得相機拍攝的。你知道,就是我的大幅面格式作品。我把照片帶到編輯部,他們問我印品在哪,我說這就是全部了,我沒用底片。他們把這些拍立得送去版廠,然後被退回來。我告訴他們,這就像一般的彩色印刷品啊。「試試看啊!」最後,照片被印出來了,從那時候起,我的拍立得作品就被報刊雜誌接受了,《Marie Claire》則是第一個願意這麼嘗試的雜誌。

你之後就從沒用過底片了嗎?

從那時起,我只用拍立得相機,而這也成為我的風格。那時候,攝影師通常用拍立得來先行「試拍」,接著再用底片機正式拍攝。拍立得可以用來測試光線、構圖和設定,雜誌通常不會收到這種格式的照片。但對我來說,當我看到我可以用它來拍到什麼程度時,這就是我的最終作品,而我再也不用底片了。拍立得拍到的,就是結果。它們像是銀版或天然彩色照片,是獨特的印品。我用拍立得拍了30年,長時間使用大幅面格式。我一開始是拍彩色,後來逐漸改黑白,最後我兩者都拍。

2008年拍立得停產了,你怎麼適應這個變化?數位化攝影加速了你的拍攝方式嗎?

我仍然會在數位攝影中使用長曝光。當我使用手電筒時,曝光時間必然會很長,因為它是在黑暗中進行的,雖然鏡頭完全打開,但因為在黑暗中,底片感應不到任何光。然後,只要我打開手電筒,照在拍攝主體的某一部分,那部分就會被印記下來。這是一種古老的攝影技術,非常簡單,叫做「光影塗鴉」,並不是我發明的,但我也許是第一個把它應用在時尚攝影上的人。我喜歡把攝影想像成「用光線在一張黑色的紙上作畫」。音樂是寫在白紙上的,繪畫也是在白色畫布上勾勒的,但攝影則是拿光在黑紙上留下印記。這是在黑暗中完成的工作,相機內部是黑色的,暗房也是。黑暗對攝影來說很重要,因為光要在黑暗中才能表現自己。

「攝影像一種煉金術,可以凝結時間,創造出影像,像一種幻術。」

的確,你的攝影作品有一種幽靈般的質感⋯⋯

是的,攝影對我來說是一種懷舊的藝術——過去之所以存在,是因為當下已成習慣。也就是說過去已然消失,但透過攝影讓它成為當下的存在。這點一直令我著迷。當你看著某人的照片,會有一種看到幽靈的感覺。那就像有人出現在我們面前,卻是一種缺席的存在,或存在的缺席,這像一種幻想,我很喜歡這種曖昧模糊的感覺。

在展覽中,我們看到你九歲那年拍的人生第一張照片,照片裡你妹妹穿著舞會禮服,令人感觸很深。你當下就知道以後要當攝影師,成為一輩子的職志嗎?

不不,完全不是。那時我只是把它當遊戲,一種神奇的把戲。事實上,我從沒下過這樣的「決定」,從來沒對自己說:「有天我要當攝影師」,那是一點一滴,因緣際會才發生的。我很高興我後來走上這條路,但並非有意識做出的決定,一切只是自然而然地發生,僅此而已。

我們現在在你工作室,這裡曾見證許多時尚圈重磅人物的身影。可以和我們多聊聊這地方嗎?

有一天,我想把這個工作室變成拍攝主題。事實上,我還出過一本書,書名就叫《工作室》。我希望這些日常工具、這些經常幫助我完成工作的物件可以成為主角,成為我的攝影主題。我想像拍攝一個小女孩、小男孩或一件衣服那樣地去拍攝相機、燈座、背景布或小椅凳。

你對女性非常尊重,經常和同一位對象合作多次。這些女性後來是否成為你的朋友呢?

是的,當我和一位模特兒相處甚歡時,就會形成我所謂的「攝影友誼」,發展出相互信任關係,而我很喜歡不斷和這些人合作,因為工作起來更輕鬆、更深入,一切都很流暢,也讓我更進一步探索影像與攝影關係的更多可能。對我來說,我會首先把模特兒看做一個「人」,他的個性、人格和人性都深深觸動著我。我想找尋他們的神祕感,我想揭開那層面紗,但不是全部,只是掀起一角。

你曾和當代最偉大的設計師合作過,包括那些前衛日本設計師,並成功地以一種歷史性的角度展示他們的作品。和他們合作的感覺如何?

川久保玲把日本與西方文化融合在一起──在他的作品中,可以同時看到東方與西方影響力的體現。我一直非常敬重他,對他的衣服非常尊重,而他也總是信任我,欣賞我拍攝作品的方式。我和這些時裝設計師們始終維持著美好的關係。對時尚攝影師來說,這樣的關係很重要。我很幸運能和他們近距合作,一起創造出特定的女性形象、特定的氛圍。你能想像嗎?有時在我的工作室,你會看到 Azzedine Alaïa 親自為女孩穿衣,或是看到 John Galliano 親自負責造型。我常說,這就像一位鋼琴師在演奏莫札特的協奏曲,而莫札特本人,就在旁邊幫你翻樂譜。這是不可思議又大好的機會。

你心中的大師又是誰?是誰為你帶來重大影響?

主要是法國攝影師 Nadar。事實上,我會說每位人像攝影師都是我心中的大師。Diane Arbus 就是其中之一。

你對當代攝影有什麼法?新生代攝影師是否也對你產生影響?

坦白說,我比較少看當代攝影作品。有些年輕攝影師我覺得很有趣,他們對我產生的影響並不亞於過去的攝影大師。但我不喜歡,甚至很討厭目前存在的大量圖像污染;那些沒有任何意義的影像,在毫無理由、毫無熱愛、毫無快樂的情況下被拍下來,我覺得實在太過了。

回到你的青春時光,在 Ravenna 成長的經驗是否影響你的作品風格?

我也不確定。我在皇帝的石棺和 Galla Placidia (羅馬皇帝旁狄奧多西的妹妹)馬賽克肖像旁長大,雖然不見得直接影響,但這些都無可避免地構成我的圖像美學和想像力。不管我願不願意,這些條件都不斷在我的作品中出現共鳴和迴響,影響了我的色彩運用與明暗對比。我喜歡講自己小時候踢足球時,在拜占庭式的牆面上畫出球門的故事,這些至今都存在我的潛意識中。

延伸閱讀:

- 黑白與彩色的情感轉折,徠卡相機《An Archive Of All Things Relevant》攝影展

- 雲門「春鬥」回歸!鄭宗龍「帶來新的眼睛」聯手威尼斯影展得主全明遠,微距高速攝影打造《身土》

- 專訪攝影師羅柏麟|攝影是可以做一輩子的事!從商業攝影到個人創作,一路朝向自己的Ideal Type前進